2022年由於疫情,黃音從原先的醫療業,選擇轉換跑道,返鄉幫忙。她說,養蜂本是父親退休後的興趣,是在她回鄉之後,父親詢問他是否願意一起照顧和研究,才接觸了蜜蜂的產業。後來,黃音不僅繼承了父親十年的養蜂經驗,也持續修改和提升,考取了相關的養蜂證照,從111年取得初級蜂蜜品評師,到113年正式成為梓官第一位職業蜂農。短短兩年間,黃音好努力,她知道她所做的一切都是為了更接觸蜜蜂,更專注於養蜂,並將此當成生活的寄託與志業。

黃音與妹妹共同創立了「她取蜜」,這不僅是父親養蜂事業的英雄,也是她們姊妹們努力的成果。從原本父親的「青松養蜂場」轉變為「她取蜜」,兩姐妹以女性主體為自身,特意強調了女字邊的她,意味著姐妹兩人的攜手合作,學習養蜂技術、管理蜂群。在這之中也不斷尋求曝光,和梓官青培站合作學習,一同推廣蜂蜜,也舉辦系列講座及產品展售。

身為臺南人的黃音,在養蜂的道路上,並不算順利。回憶自八八風災之後的岡山與周邊地區,蜂蜜的豐產大不如前,產業人力逐漸減少,她好不容易找到大樹的師傅,並拜他為師,開始對大樹的蜂蜜有一定的程度的了解,但也因此,黃音回顧她的養蜂歷程時,場地選擇的困難也成為她進入這個產業的最大挑戰之一。對於新手時期的她,相關產業的人認識不多,因此要找到一塊適合養殖蜜蜂的土地並不容易。

她曾試過在台南關廟靠近山區的地方養殖,可惜逆風表現不佳,致使沒有進蜜也沒有進粉,飼養成本提高,因而決定放棄。所幸黃音並沒有因為場地不理想而灰心,反而從次次的嘗試中獲得寶貴的經驗,也在因緣際會下,輾轉來到高雄,讓蜜蜂正式定居梓官。

養殖場地的選擇除了現場的自然環境外,黃音還談到了養蜂過程中經常被忽視的問題——鄰里的接受度。因為對蜜蜂過敏或害怕蜜蜂會影響到養蜂場的持續性,即使養蜂場的環境條件再好,但如果周圍的人對此持反對態度,這樣的養蜂場也難以長久運作。黃音深知鄰里共融的重要性,所以一路上走來並不容易。而為何選擇梓官作為養蜂的處所,是因為同學的支持,剛好有蜜蜂授粉的需求,也恰好隔壁有一塊空地,在詢問隔壁地主後,便促成了一段佳緣。

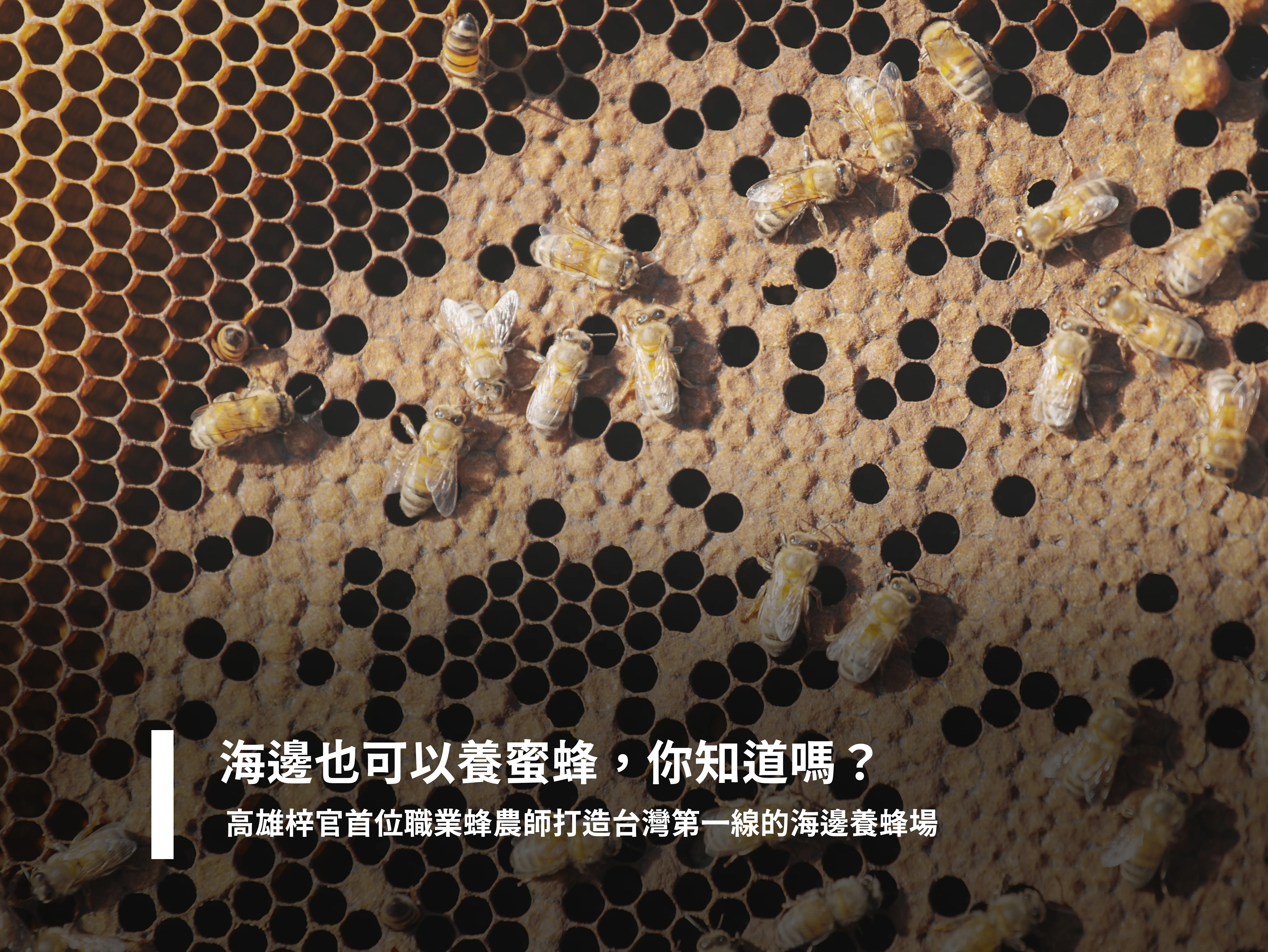

黃音說,她最常被問的問題是:「為何海邊也可以養蜂?」好多人都好疑惑,甚至無法理解海邊能養殖蜜蜂,甚至能成為蜜源產地?她解釋,部分人對於養蜂產業大多位於山區居多,亦認為山區也比較適合養殖,但是,黃音卻將這種觀念顛覆,證明海邊同樣能養蜜蜂。

他在高雄梓官尋覓到一塊地,試圖探索海邊養蜂的可能性,也順利成為了蜜源產地。原因是梓官地區位於高雄西南沿岸,擁有如咸豐草和白千層適合蜜蜂採集的植物生長。因此,「她取蜜」讓梓官成為海岸邊的蜜語,也證實了海邊養蜂的可能性。

「體質很重要!」養蜂時必定會有許多和蜜蜂近身接觸的機會,也難以免得滿頭包。黃音表示,如果本身自己會過敏的話,真的不建議進入這個產業。過敏是相當現實且棘手的問題,就連她自己的師父的小孩也因為有過敏體質,即使師傅父親已有相當的養蜂經驗,小朋友也無法參與養蜂。

但要如何不怕蜜蜂叮?其實她也聽過許多說法。曾耳聞前輩每天被蜜蜂叮一下增加抵抗力,但黃音有自己的理念,她認為人類的生命脆弱,假若是過敏體質的人,蜂刺叮咬的後果可能會非常嚴重,甚至引發過敏性休克。然而黃音自身也有過敏的經驗,養蜂幾年下來,體質隨著時間有不同的改變,有時腫脹特別明顯,但黃音不怕,被蜜蜂叮這件事對她來說家常便飯,「被叮就被叮咩,常有的事!」她豁達看待。

養蜂,是大地與生命的共舞,卻面臨重重考驗。黃音表示,臺灣整體養蜂的現狀十分艱難。比如說下雨頻繁導致琉璃蟻攻佔蜂巢、寄生蟲蜂蟹蟎的啃食繁衍等等,都是黃音在這兩年養蜂上遭遇的挫折。還有,蜂箱小甲蟲無情地摧毀蜂巢的結構,進一步威脅蜜蜂的生存與繁衍,這也讓黃音心頭沈重。如此艱難養蜂的過程,彷彿是一場無盡的挑戰,黃音全心投入,運用各種招數讓蜜蜂健康茁壯,在守護蜂巢的過程裡頭,對她來說,如守護一場脆弱而深情的舞蹈,步步艱辛。因此,黃音呼籲養蜂新手,必須破除「肉眼不見蟎就選擇不除蟎」的迷思,不然容易造成防治不及、寄生蟲大爆發的情況發生。

果農想要收成好,蜜蜂授粉必然重要。但果農在防治害蟲上,若使用農藥過度,也會造成蜜蜂的損失,甚至蜜蜂的死亡。因此黃音深信,養蜂與鄰里農業之間有著深刻的聯繫,這不僅是農民生計的組成,更是自然與人類共生的象徵。

「大家以一個為土地共好的角度繼續走下去」,黃音對於蜂蜜產業充滿期待。她認為,必須與周圍林田建立一種緊密相依的關係。若大家能以對土地的共同尊重為基礎,互利互生,讓蜜蜂獲得養分,也同時讓農民的收成更加豐盈,並持續推廣食農教育,最終會實現土地與人民共生共榮的境界。